古老秦岭的地质结构复杂性以及地貌演化的多样性

2023-11-14 14:12

|

近日,在湖北省文化和旅行廳與湖北省地質局聯合組織展開的全省文化和旅行資源普查工作中,普查組在鄖西縣發現和登記了數量豐厚、特征典型的巖溶地貌景象資源。11月6日,普查組專家、湖北省地質局高級工程師趙璧向記者介紹道,本次發現的逾1000平方千米、組合層次豐厚的巖溶地貌景象群落,再度證明陳舊秦嶺的地質結構復雜性,以及地貌演化的多樣性。

趙璧說,因為古秦嶺自2.1億年前開端劇烈擡升和發生地勢改造,鄖西縣因而成為一處研究巖溶地質效果的「天然實驗室」和展示各類巖溶地貌景象的「重要窗口」。

「巍巍秦嶺,這座橫亙我國中部的出名山脈,其多元化的地貌景象資源還需要進一步調查發現,並亟待加強重視和進行科學維護開發。」趙璧介紹道。這些共同的地貌景象資源形態、成因各異,又彼此相關,構成具有區域聚集特征的巖溶地貌景象群落,這意味著繼2016年陜西省漢中天坑群被發現後,緊鄰陜西的湖北省秦嶺腹地鄖西縣,又一片新的巖溶景象資源富集區將被揭開面紗。

普查組經過對鄖西縣全境展開地文景象資源發育布景分析後,驚奇地發現在鄖西3509平方千米縣域範圍內,1800多平方千米區域均顯露可溶巖地層,面積占比超越50%。

「這些能夠構成巖溶地貌景象的『母巖』,來自兩個徹底不同的地史時期,並在鄖西縣的不同區域差異化散布。」趙璧告訴記者,一部分巖石構成於距今約6.35-5.41億年埃迪卡拉紀的揚子板塊北緣的淺海臺地,主要為結晶白雲巖,厚度大於800米,散布在鄖西縣東部的落戶、土門、三官洞、馬安、羊尾等城鎮;另一部分巖石構成於泥盆紀——距今約4.2-3億年石炭紀的秦嶺多島洋沈積環境,主要為發育砂頁巖夾層的泥灰巖,總厚度大於2000米,散布在鄖西縣西北部的湖北口、關防、店子等城鎮。

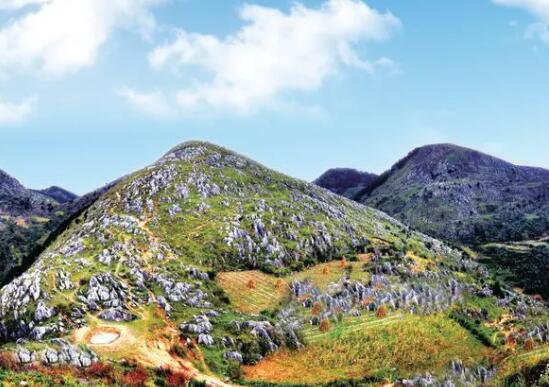

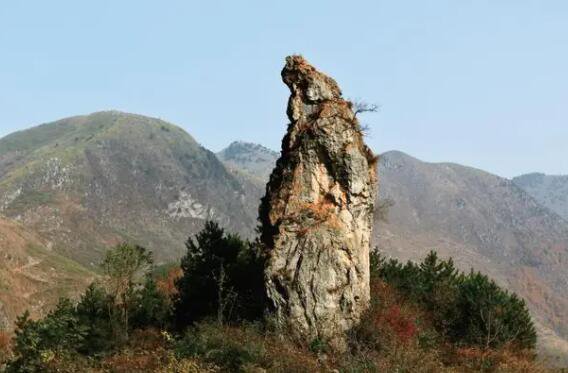

經過實地普查,普查組發現,鄖西縣巖溶地貌景象涵蓋石林、石柱(峰)林、巖洞及鐘乳石、巖溶泉、巖溶障谷、象形石等10余種巖溶地貌景象類型,具有重要開發利用價值的單體資源數量不少於50處。其間,又以雨後春筍、規模驚人的坎子山石林等巖溶景象資源質量最佳,開發價值潛力最大。

那麼,此次新發現的陳舊且廣泛散布的可溶巖地層,意味著什麼?「充分證明,鄖西區域在地質前史曾發生過滄海桑田的變遷。」趙璧經過研究以為。

「中國喀斯特景象稟賦價值極高,中國南方喀斯特世界自然遺產已獲聯合國教科文組織確定,但遺產提名地——雲南石林、貴州荔波、重慶武隆、廣西桂林、貴州施秉、重慶金佛山和廣西環江,姑且不能全面展示我國珍奇共同的巖溶地貌景象特點。」趙璧進一步闡述說,以秦嶺腹地鄖西縣為例,這一陳舊造山帶,過去被以為廣布巖漿巖和變質巖,不太可能發育典型巖溶地貌景象,可隨著近年來路途交通條件不斷改進和科學考察深入展開,以及陜西漢中區域大規模的巖溶天坑洞穴資源率先被發現報道,改寫了學界認知,也極大擴展了「中國南方喀斯特」的北界。

「湖北省的巖溶景象傳統被以為會集在恩施、宜昌等地,相信隨著鄖西區域巖溶地貌景象資源未來逐步被開發推廣,十堰區域也將成為體驗奇峰異洞世界、博覽神秘巖溶地貌風景的重要旅行目的地。」湖北省文旅普查鄖西縣試點項目負責人鄒亞銳工程師表明。

|